塞罕坝精神:党员干部破难行动指南

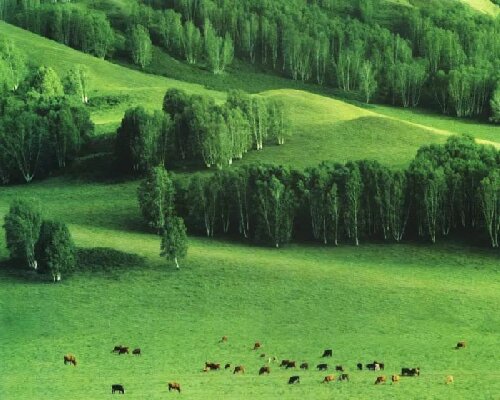

“黄沙遮天,飞鸟无栖”—— 半个世纪前,这里是北京沙尘暴的源头;如今,112 万亩林海翻涌成海。塞罕坝的巨变,不是神话,而是一部由党员干部亲手写下的攻坚教科书。读懂它,也就读懂了新时代党员干部如何啃硬骨头。

一、把 “不可能” 拆成 “可量化”

1962 年,369 名平均年龄不到 24 岁的创业者登上坝上,第一件事不是抡锹种树,而是摊开测绘图:年均气温 - 1.3℃,无霜期仅 56 天,造林成活率不足 8%。数字冰冷,却把 “绿化祖国” 的宏大口号拆解成可计算的指标:土壤酸碱度、苗木耐寒极限、风速阈值。党员干部带头住进地窨子,白天测数据,晚上烤湿柴,把 “不可能” 切成一张张可攻克的任务单。

二、让失败成为 “数据库”

头三年,造林成活率始终徘徊在 5% 左右。有人提议 “换地方”,林场党委书记王尚海却把失败样株编上号,一株一株解剖:根系冻伤、叶鞘脱水、风吹倒伏…… 失败被转译成 “数据库”。第三年秋天,他们调出耐寒性更强的 “樟子松” 和 “油松” 混交方案,成活率陡升至 90%。党员干部的笔记本里,没有 “运气”,只有 “错误索引”。

三、把 “个人坚持” 升级为 “制度韧性”

1984 年,一场 “七一” 表彰会上,老书记把第一枚奖章别在年轻技术员刘海莹胸前:“你守林 30 年,奖章先欠你 29 年。” 这句话被写进场史,也写进制度:每任场长离任前,必须留下一份 “未完成清单”,继任者签字接续。接力棒不靠情怀,靠清单。如今,第 23 任场长仍在更新那张泛黄的清单,林海的边界因此每年向外推进 2 公里。

四、把 “绿水青山” 换算成 “金山银山”

2000 年以后,木材市场波动,有人提议 “砍树变现”。党员干部算了一笔账:一立方米木材售价 800 元,而森林生态服务价值每公顷每年 1.2 万元。账算清了,方向也清了:护林员编制增加 40%,碳汇交易试点落地,林下经济作物轮种。当 “生态账” 取代 “经济账”,砍树人变成了护林人,塞罕坝的绿更浓,钱包也更鼓。

五、把 “地方经验” 提炼成 “国家方案”

2017 年,联合国环境规划署将 “地球卫士奖” 颁给塞罕坝。领奖台上,场长没有谈情怀,而是递上一份《高寒沙地生态修复技术规程》。这套规程后来被写入国家行业标准,推广到青海、甘肃、内蒙古。党员干部的攻坚,最终让 “一棵树” 变成 “一片林”,让 “一片林” 变成 “一张网”。

六、把 “终点” 改写成 “起点”

今天的塞罕坝,森林覆盖率 82%,但场部会议室墙上仍挂着 1962 年的老照片:一棵孤树,一片黄沙。照片下方写着:“这不是终点,是起点。” 党员干部们明白,攻坚不是一次冲锋,而是一种日常:当北京 PM2.5 指数再次升高,当沙尘预警再次拉响,塞罕坝的林海就要再次向北推进。

从塞罕坝回望,党员干部的攻坚克难从来不是 “咬牙硬撑”,而是把信念拆成数据,把失败转成资产,把个人写进制度,把当下连向未来。读懂这本教科书,也就拿到了破解任何难题的钥匙:先量化,再迭代,终制度化。林海无言,却替所有后来者回答:只要方法对,没有啃不下的硬骨头。

老师微信

老师微信

TOP

TOP