塞罕坝干部培训新地标:3 大精神密码

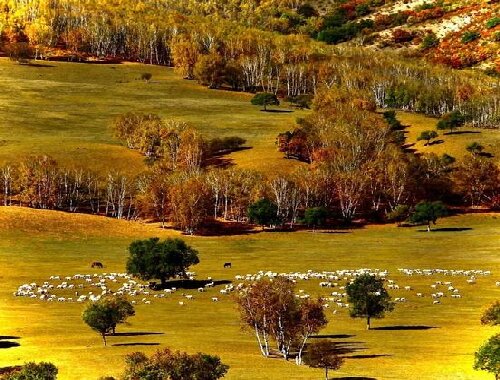

塞罕坝的林子会说话。风掠过松针,沙沙声像一堂没有黑板的党课。干部们站在尚海纪念林前,手机信号只剩一格,心里的信号却满格 —— 这里被中组部列为 “干部培训新地标”,不是偶然。

为什么选这儿?答案藏在泥土里。六十年前的荒原,如今一公顷林木蓄材量一百五十立方米,数字背后是一代代人的肩膀。培训设计者把课堂搬进林间,让学员先抬树苗再抬思想,汗水滴进腐殖土,记忆就扎了根。

课程表像一张不规则的树叶。上午在马蹄坑营林区学 “一棵松的倔强”,下午到王尚海墓前读 “一个人的长征”。没有 PPT,只有年轮;没有讲义,只有松脂味。学员说,呼吸之间,信念像树一样往上窜。

最硬核的是 “风沙模拟仓”。鼓风机卷起细沙,能见度降到五米,干部要在十分钟内完成 “火情推演”。设计者故意把难度调高,只为让人明白:当年造林不是浪漫,是拼命。

夜里九点,篝火旁开 “坝上夜校”。老职工用沙哑嗓子讲 “零下四十度睡帐篷”,学员裹着军大衣记笔记。火光把人脸照得通红,像把党性也烤热了。有人偷偷抹泪,没人拍照打卡。

结业考核别具一格:每人领一株樟子松幼苗,写下十年后的自己,埋进土里。十年后,树在,人在,誓言也在。组织部门说,这叫 “活档案”,比纸质档案更可靠。

离开那天,大巴车绕林一周。车窗外的树一排排后退,像列队敬礼。干部们突然明白:塞罕坝不是终点,是起点;不是风景,是镜子。镜子照见初心,也照见未来。

回城后,有人把微信头像换成那株樟子松。风继续吹,松针继续响,党课仍在继续。

老师微信

老师微信

TOP

TOP