塞罕坝教育基地:教师深悟历史价值,扛起思政教育使命

在新时代的思政教育中,塞罕坝教育基地以其独特的历史底蕴和生态价值,成为培育师生家国情怀的重要课堂。教师作为思政教育的中坚力量,只有深刻理解历史的时代价值,才能将塞罕坝精神转化为生动的教育实践,真正扛起立德树人的使命。

一、塞罕坝精神:历史与现实的思政教育纽带

塞罕坝从荒漠变绿洲的奇迹,不仅是生态建设的典范,更是一部鲜活的历史教科书。教师需从“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的塞罕坝精神中,提炼出与社会主义核心价值观相契合的教育素材。通过讲述三代务林人的奋斗史,帮助学生理解集体主义、奉献精神的历史延续性,让思政教育跳出理论说教,扎根于真实可感的历史土壤。

二、教师角色:历史价值的解读者与转化者

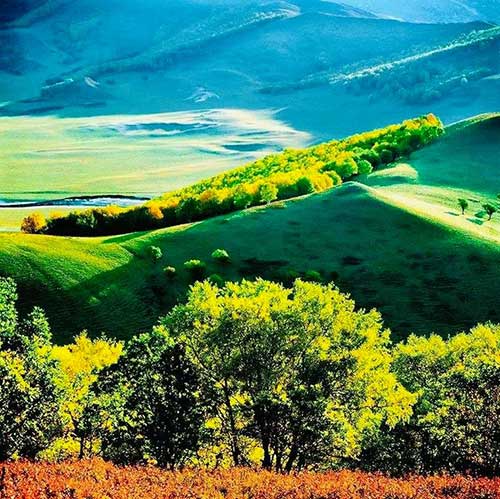

教师对历史价值的解读深度,直接影响思政教育的感染力。在塞罕坝教育基地的实践中,教师应具备两种能力:一是将历史事件转化为情境化教学案例的能力,例如通过对比塞罕坝今昔图片,引导学生思考“人定胜天”的辩证关系;二是建立历史与现实的对话能力,如结合“碳中和”目标解读塞罕坝的当代生态意义,使历史教育始终与时代同频共振。

三、实践路径:让历史教育走出课堂

依托塞罕坝教育基地,教师可设计“三维一体”的教学模式:课堂理论教学夯实基础,实地研学观察强化认知,志愿服务实践内化精神。例如组织学生参与树木认养、生态监测等活动,将历史学习转化为“看得见、摸得着”的行动。这种体验式教育能有效破解思政课“入耳不入心”的难题。

四、评价体系:以历史观培养为核心指标

检验思政教育成效,需关注学生是否形成了正确的历史认知框架。教师可通过“主题研讨+实践报告+行为观察”的多元评价方式,考察学生能否从塞罕坝案例中自主推导出“个人奋斗与国家发展的关系”等命题,真正实现从知识接受到价值认同的升华。

塞罕坝教育基地为思政教育提供了宝贵的历史坐标。教师唯有以历史为镜,在教学中实现“精神传承-价值塑造-行为引导”的闭环,才能让塞罕坝精神成为学生成长的内在动力。这既是时代赋予教育工作者的责任,更是历史交给未来的答卷。

老师微信

老师微信

TOP

TOP